10月24日,由未来科学大奖基金会与香港科学院共同主办的“2025未来科学大奖周”(下称“2025大奖周”)科学峰会在香港科学馆正式开幕!香港特区政府创新科技及工业局副局长张曼莉,香港科学院院长、2016年未来科学大奖-生命科学奖获奖者卢煜明教授等亲临支持。

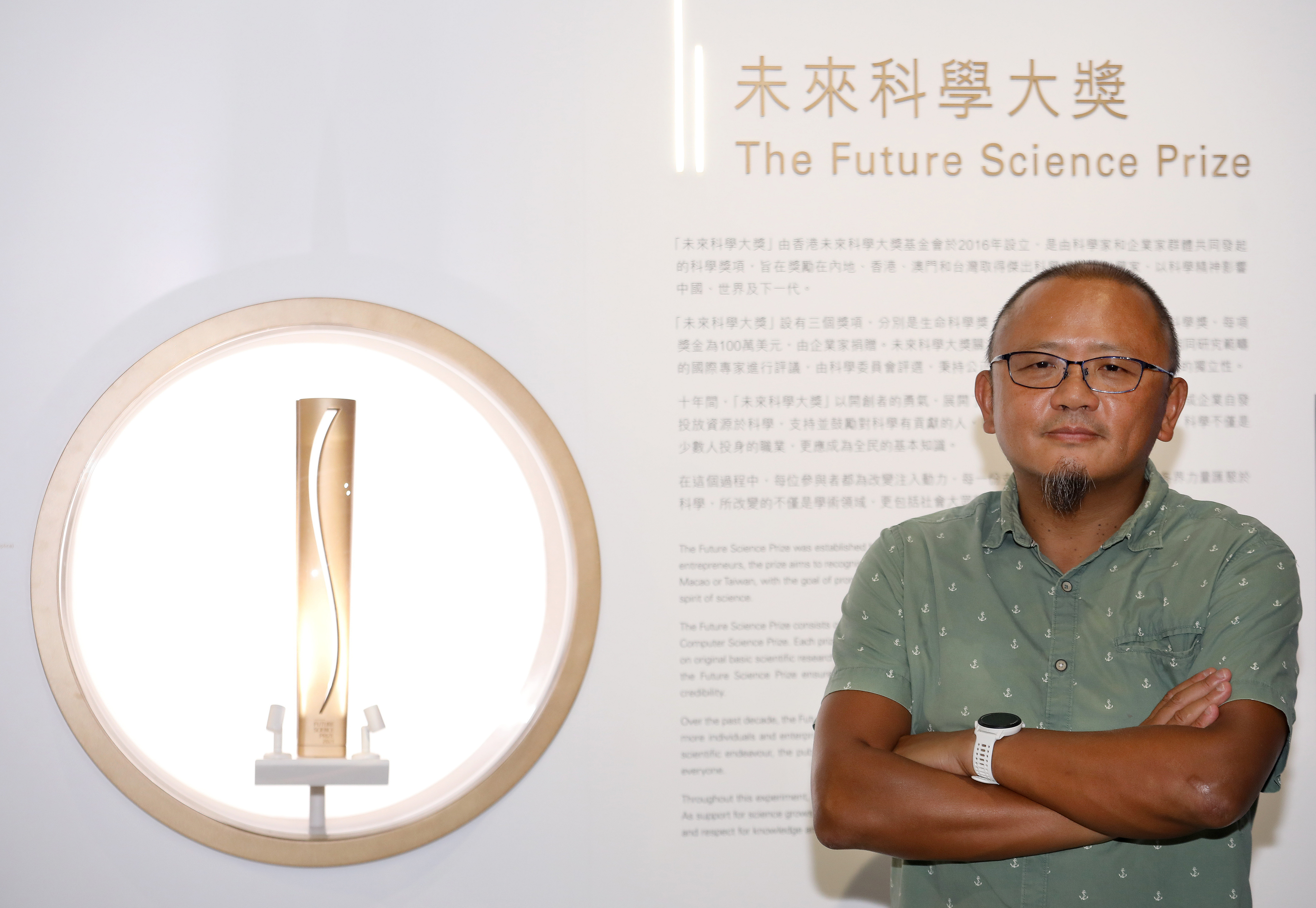

为期5天的大奖周日程包含科技论坛、2025亚洲青年科学家基金项目年会、科学峰会、获奖者对话青少年、颁奖典礼与音乐会等系列活动。未来科学大奖展览也于9月30日至10月29日同步在香港科学馆举办。

2025未来科学大奖周旨在弘扬科学精神,礼赞科学成就,以前瞻视角引领公众探寻世界科学前沿,邀请国内外知名专家组成Steering Committee指导议题方向,下设Program Committee制定议程、邀请包括20余位未来科学大奖获奖者、四位诺贝尔奖学者等近百位国际级科学家及国际知名科学奖项代表,保证大会高水准的学术内容和广泛的国际影响。今年,由香港中文大学的卢煜明教授和香港科技大学校董会主席沈向洋教授担任Program Committee的联席主席。

未来科学大奖十周年,打造年度科学盛事

香港中文大学校长、香港中文大学李嘉诚医学讲座教授、香港科学院院长、中国科学院院士、美国国家科学院外籍院士、英国皇家学会会士、2016未来科学大奖-生命科学奖获奖者、2025未来科学大奖周Program Committee联席主席卢煜明致欢迎辞,对香港特区政府创新科技及工业局、创新科技署多年来的坚定支持表示诚挚感谢。他指出,当下香港科研环境优越,坐拥多所世界级研究型大学,学科领域表现出色,创新环境不断优化,已有六位未来科学大奖获奖者出自香港。2025未来科学大奖周汇聚百余位杰出科学家,聚焦多学科分享前沿成果,多位诺贝尔奖得主也会带来深刻洞见。同时,还设有未来科学大奖十周年特别专场,这必将成为峰会的亮点。今年恰逢未来科学大奖与香港科学院十周年,“10 × 10 = 100”寓意深远,象征着大家携手为人类文明下一个百年奠定科学基石。希望大家沉浸于这场科学盛宴,积极探索学习,共同展望科学未来。

香港特区政府创新科技及工业局副局长张曼莉在致辞中表示,今年是未来科学大奖设立10周年,香港作为本届大奖周的东道主城市,已连续第三年承办这一世界级科学盛会。她指出,科学是照亮未知的火炬、引领发展的指南针,更是推动人类文明前行的核心引擎。香港致力于深化国际创科合作,而未来科学大奖周正是搭建跨学科、跨文化、跨代际交流的重要科技平台,有助于香港更充分地发挥创科中“超级联系人”及“超级增值人”的角色,推动全球科学界携手共进。

科学峰会首日:多领域顶尖学者共探化学、生命科学与数学前沿

为期2天的科学峰会首日活动以2013年诺贝尔化学奖获得者、美国国家科学院院士、英国皇家化学学会会士、香港中文大学(深圳)医学院特聘杰出教授、香港中文大学(深圳)瓦谢尔计算生物研究院主任Arieh Warshel的主旨演讲《计算生物学的过去与未来展望》开启。他系统阐述了包括该学科领域的兴起、基于物理模型的生物功能模拟方法的演进,以及面向超大生物体系建模的粗粒化(CG)模型开发等计算生物学的发展历程与研究进展,并探讨了算力大幅提升对学科发展的革命性影响,并以酶作用机制探索、酶理性设计与药物设计等关键突破为例进行论证。Arieh Warshel教授深入分析当前模拟结果精确度存在的核心问题,并探讨人工智能技术提供的替代性解决方案。最后,他结合物理建模与人工智能策略,综合评估了计算生物学未来发展路径。

10月24日作为科学峰会首日,“化学专场 - 化学助力可持续发展”、“生命科学专场 - 肠道微生物:人类健康与疾病的生命枢纽”及“数学专场 - 几何视角” 三大专题研讨会相继展开。

在化学专场中,南方科技大学讲席教授、中国科学院院士、香港科学院院士、中国化学会会士、英国皇家化学学会会士、2025未来科学大奖周程序委员会委员谢作伟作为Session Chair在致辞中对周其林、左智伟、刘心元等演讲嘉宾的学术背景以及科研经历进行了介绍。

南开大学教授、中国科学院院士、2018未来科学大奖-物质科学奖获奖者周其林以《不对称卡宾对N−H键的插入》为题进行主旨演讲。他表示,手性胺广泛存在于天然产物、药物和农用化学品中。发展对映选择性的C–N键形成反应是合成化学领域长期关注的重要课题。他指出,催化卡宾插入胺的N–H键是一种构建C–N键的直接方法,具有反应条件温和、官能团耐受性好以及反应原料易得等优点。然而,控制催化卡宾插入胺的N–H键过程中的对映选择性仍是一项挑战。演讲中,他重点介绍了其实验室在芳香胺、脂肪胺、酰胺及氨的对映选择性卡宾插入N–H键方面所开发的催化剂与反应策略。

中国科学院上海有机化学研究所研究员左智伟以《LMCT催化驱动惰性键转化:拓展可持续化学疆域》为题进行主旨演讲。他指出,可持续合成的发展呼唤全新的催化理念,以突破传统化学合成对贵金属、高能耗和危险试剂的依赖。可见光催化作为绿色化学的重要方向,正展现出在惰性碳氢键与碳碳键选择性活化中的巨大潜力。“我们建立了配体到金属电荷转移(LMCT)催化策略,通过将氧化过程直接融入光激发,实现高效而精准的断键与转化。利用这一创新策略,在温和条件下,我们实现了铈催化甲烷室温选择性转化、铁催化甲烷有氧羰基化,以及钛催化的立体化学编辑等挑战性转化新反应。”左智伟研究员表示,该系列研究不仅拓展了自由基化学的边界,也确立了LMCT催化在惰性键转化中的独特地位,为可持续分子合成开辟了新的前沿。

南方科技大学讲席教授、化学系主任刘心元,以《手性阴离子-铜催化自由基不对称反应》为题进行主旨演讲,分享了其课题组系统性研究。他指出,自由基物种具有活性高、官能团兼容性好、受空间位阻影响小的优势,但是其高活性极易导致强的非手性背景反应,因此发展不对称自由基催化是合成化学研究领域中具有重要科学意义和极具挑战性的难题。他谈到,课题组通过提出“手性阴离子-金属单电子催化剂”,解决了高活性自由基手性控制难题;建立了烷烃、烯烃、卤代烃等简单原料的高效不对称自由基催化新平台;发展了化石和生物质资源丰产分子高附加值转化和手性医药合成新策略。

在对话环节,嘉宾们围绕“催化剂领域前沿进展与可持续未来构建”“通用催化剂开发”等话题展开交流与探讨。

在“生命科学专场 - 肠道微生物:人类健康与疾病的生命枢纽”环节中,香港中文大学医学院助理院长、消化疾病研究所所长、消化疾病研究全国重点实验室主任,香港科学院院士,欧洲科学院外籍院士,2025未来科学大奖周程序委员会委员于君作为Session Chair对本场活动主题进行了阐释,并分别对 Rob Knight、Herbert Tilg、尧冰清等演讲嘉宾的学术背景以及科研经历。

拉迪儿童医院沃尔夫家族微生物组研究讲席教授,微生物组创新中心主任,加州大学圣地亚哥分校儿科系教授、计算机科学与工程系教授、徐仁和基因工程生物工程系教授、哈利西奥卢数据科学研究所教授Rob Knight,以《利用生态学、机器学习和人工智能理解人体微生物组》为题进行主旨演讲。他表示,近年来,人类对微生物组的认知呈现跨越式发展,DNA测序技术的突破与计算科学的进步形成紧密耦合。他阐述微生物组研究领域的三大范式转变:从引入α/β多样性等生态学概念,到采用随机森林分类等机器学习方法,直至当前迈向深度神经网络、推荐系统、Transformer模型及数字孪生等人工智能技术。Rob Knight教授系统分析不同研究方法的优势与局限,探讨这些技术如何促进我们对人类全生命周期健康与疾病机制的理解,并展望未来研究前景——如何将深化后的微生物组认知转化为日常健康管理的实践方案。

因斯布鲁克医科大学消化病学、肝病学、内分泌学与代谢病学系医学博士、内科学教授Herbert Tilg以《肝脏炎症在MASH发病机制中的作用及作为治疗靶点》为题进行主旨演讲。他表示,代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD)是极为普遍的慢性肝病,近三分之一世界人口受其影响。其中约20%的患者会从单纯性肝脂肪变进展为脂肪性肝炎(MASH),甚至发展为肝硬化与肝细胞癌。研究表明,多种因素共同推动MASH发展。脂质诱导无菌性炎症产生“脂毒性”;高脂饮食等促炎性营养素引发内毒素血症和代谢性炎症;肠道菌群失调在MASLD中作用明显;肝外脂肪组织增加全身炎症负荷。此外,遗传背景影响患者病情进展易感性。目前多数在研的MASLD/MASH疗法有多重药理作用。MASH发病机制涉及多重平行打击因素,这种对疾病复杂性的认知,正愈发得到学界关注。

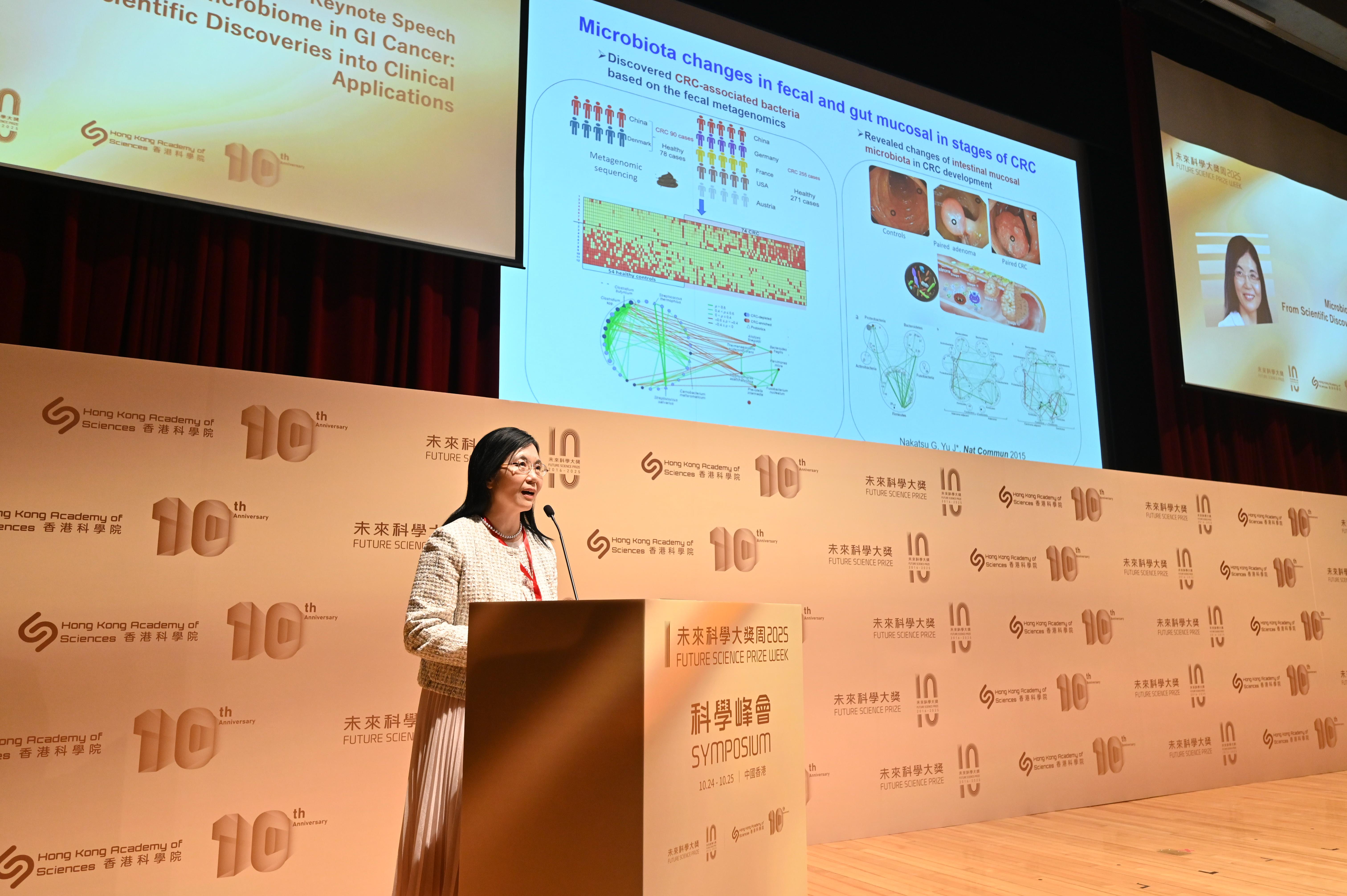

于君教授以《肠道微生态和胃肠肿瘤:从基础研究发现到临床转化应用》为题进行主旨演讲。她表示肠道微生物组及其在癌症发生中的作用是一个快速发展的研究领域。多界别的肠道微生物群变化已在结直肠癌(CRC)中得到证实,且某些富集于CRC的微生物被认为具有致癌性。这些促癌菌通过直接结合宿主细胞表面受体或产生激活致癌通路的代谢产物,从而促进CRC的发展。

她指出,团队证实结直肠癌(CRC)中特定微生物具有致癌性,如具核梭杆菌等可通过结合受体或释放代谢产物激活致癌通路,推动CRC进展;同时发现CRC中减少的细菌可产生抗肿瘤酶或代谢物,抑制肿瘤发生。在临床转化上,其团队率先提出粪便微生物或代谢物可作为CRC及腺瘤的无创筛查标志物,提升早期诊断率。免疫治疗领域,团队鉴定出能激活细胞毒性T细胞的细菌及其代谢物,显著增强抗PD-1疗效。胃癌研究中,团队揭示了胃黏膜菌群动态变化,明确咽峡炎链球菌等与胃萎缩、肠化生的关联,并通过动物实验证实其促癌作用。这些发现为肠道微生物在癌症中的功能、机制及临床应用提供了新的见解。

西湖大学生命科学研究院尧冰清以《内外有别:乳腺瘤内菌对癌症恶化的异质性影响》为题进行主旨演讲。她表示,肿瘤内微生物组(包括细菌、真菌等微生物)已被证实是影响多种癌症发生、发展及治疗反应的关键因素。特别在导致90%癌症相关死亡的转移过程中,越来越多证据表明:这些微生物能通过增强致癌通路、抵抗流体剪切力、促进细胞粘附等机制,从本质上强化癌细胞的转移能力。“我们前期研究发现,肿瘤内细菌可侵入癌细胞并滞留于胞内,随癌细胞迁移至远端器官,通过减轻机械应力损伤来促进癌细胞存活。这些微生物可定位于胞内或胞外,在与宿主细胞及免疫系统的相互作用中发挥不同功能。”他重点阐述了肿瘤内细菌的空间分布如何影响癌症进程,该发现可能为癌症患者的精准治疗提供新思路。

对话环节,四位嘉宾回答了观众关于“人工智能在微生物组分析中的运用”“临床试验设计”“肠道微生物组调节策略”以及“基因突变与微生物组失调在肿瘤发展中的作用”的提问。

在数学专场中,香港大学Edmund and Peggy Tse数学讲席教授、数学系讲座教授暨数学研究所所长,中国科学院院士,香港科学院院士,2022未来科学大奖-数学与计算机科学奖获奖者,2025未来科学大奖周程序委员会委员莫毅明作为Session Chair,对许晨阳教授、Lawrence Ein教授、孙崧教授、Arnoldo Frigessi教授的学术背景以及科研经历进行了介绍。

普林斯顿大学数学系教授、美国数学学会会士、2021科尔代数奖获得者、2017未来科学大奖-数学与计算机科学奖获奖者许晨阳以《两种几何的故事》为题进行主旨演讲。他指出,代数几何与复微分几何之间的对话长期以来深刻地塑造了这两个领域的发展。这个故事中最新近的一个活跃篇章,是围绕在代数几何中的稳定性概念与复几何中对典范度量的探索之间的互动。这种交汇在一个核心命题中得到凝练:K稳定性的代数几何条件与Kähler–Einstein度量的存在性之间的等价性。在过去十年里,这一方向在两个层面都取得了令人瞩目的进展。这些努力不仅使若干深刻猜想得以证明,也揭示了两种语言之间更为深层的结构平行性。许晨阳教授回顾了这两种几何交汇处的最新发展,重点放在代数方面,并特别强调复分析的洞见如何激发新的代数框架。这些成果共同构成了一幅引人入胜的图景,展示了超越已知经典范畴的新的几何统一叙事。

伊利诺伊大学芝加哥分校杰出文理学院教授Lawrence Ein以《代数几何简说》为题进行主旨演讲。他表示,代数几何是一门极具深度与魅力的数学学科,代数几何学家致力于研究由代数方程定义的几何对象的性质。演讲中,他通过探讨几个简单实例,对该学科进行了介绍。

浙江大学数学高等研究院教授、2014斯隆研究奖获得者、2019维布伦几何奖获得者、2021科学突破奖数学新视野奖获得者孙崧以《爱因斯坦度量几何探微》为题进行主旨演讲。他指出,爱因斯坦度量是黎曼几何中与广义相对论中的爱因斯坦时空相对应的概念。作为最重要的几何结构之一,对爱因斯坦度量的研究与数学多个分支密切相关,包括复代数几何、低维拓扑、偏微分方程和数学物理。孙菘教授介绍了该领域的一些历史里程碑与最新进展。

奥斯陆大学统计学教授、挪威Trustworthy AI研究中心主任、挪威科学与文学院院士、国际数理统计学会(IMS)会士、意大利共和国功绩骑士勋章获得者Arnoldo Frigessi以《乳腺癌患者治疗过程中肿瘤密度微分方程的学习与建模》为题进行主旨演讲。他表示,数学建模可验证肿瘤生长、耐药性及治疗结果的潜在机制,精准医疗核心在于预测肿瘤动态演变以优化个体化治疗。他指出,团队针对肿瘤动态的高度异质性,利用组织病理学、磁共振成像及分子谱分析等多类型数据,个性化构建了融合药物动力学与药效学的复杂多尺度乳腺癌模型,成功打造出生物肿瘤的数字化孪生体。该模型创新性地仅依赖治疗初始阶段的基线数据,就能精准预测治疗结果。通过描述肿瘤密度的常微分方程(ODE)表征肿瘤动态,并以此作为治疗反应的生物标志物,再借助神经网络以符号形式估计个体肿瘤的ODE。这一综合复杂数学建模与机器学习的新路径,为精准医疗提供了全新范式。

在对话环节,嘉宾们围绕“青少年几何兴趣启发”“数学领域课程学习规划”等话题回答观众提问。

明日(10月25日)的科学峰会,同样精心设置了三大专场,分别聚焦“物理专场 - 微观与宏观世界”、“计算机科学专场 - 探索人工智能的原理”及“未来科学大奖十周年特别专场 - 如何运营一个科学奖项?”。这不仅是一场关于前沿知识的盛宴,更是一次对科学精神的深度溯源与未来展望——从驱动技术革命的AI原理,到理解万物本质的物理规律,再到激励下一代创新的奖项运营,共同回答了“科学如何持续改变人类未来”的核心命题。欢迎大家持续关注和参与这场思想盛宴!让我们一同见证智慧的碰撞,探索科学的边界。